美術館は、美術品を主たる対象とする専門博物館の一分野であり、英語を始めとする欧州各国語でも博物館の概念に包含されるものである。 美術館は、博物館の一形態という性質上、収蔵品の蓄積が展示と並んで重視される。展覧会などによる展示を中心とした施設にはギャラリー(英: Art Gallery)がある。 ただし、美術館とギャラリーの境界はあいまいで、中間的な施設も多い。類義語として絵画館(ピナコテーク、独: Pinakothek)や彫刻館(グリプトテーク、独: Glyptothek)がある。 なお、博物館の英訳、museum(ミュージアム)は、ギリシャ神話に登場する詩・劇・音楽・学芸の女神達であるムーサ(古希: Μοῦσα)に由来する。 ヨーロッパにおいてはヘレニズム時代、ムーサを祀る神殿であったムセイオン(古希: Μουσειον、羅: Musaeum)が、ムーサが象徴する文芸・学問を研究するための学堂となり、 図書や絵画を収める収蔵施設も設けられたが、ローマ帝国の衰退とともに滅亡した。後の文芸復興(ルネサンス)期に、ムセイオンの語は珍しいものや芸術品を収蔵する施設の名として復活した。

-

-

美術館とは英語でいえばMuseum of Art、またはArt Museum。直訳すれば「美術博物館」となる。 この「ミュージアム」の語源が、ギリシャ・ローマ神話の学芸を司る女神ミューズ(ムーサイ)に 由来し、その最初の例が、紀元前3世紀アレクサンドリアに建てられたムーセイオンであることは、 美術館関係者ならご存じだろう。しかしながらこのムーセイオンは、現在の美術館や博物館とは趣を 異にしており、巨大な図書館を備えた、今でいう国際的な学術研究センターのようなものだった。

-

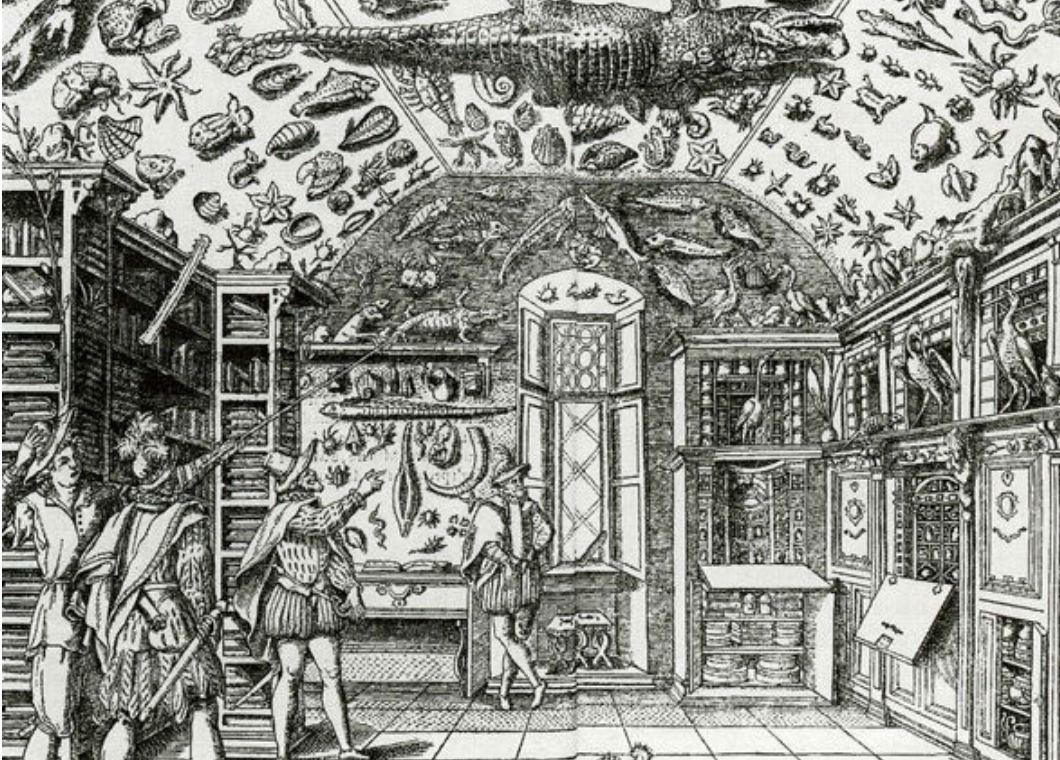

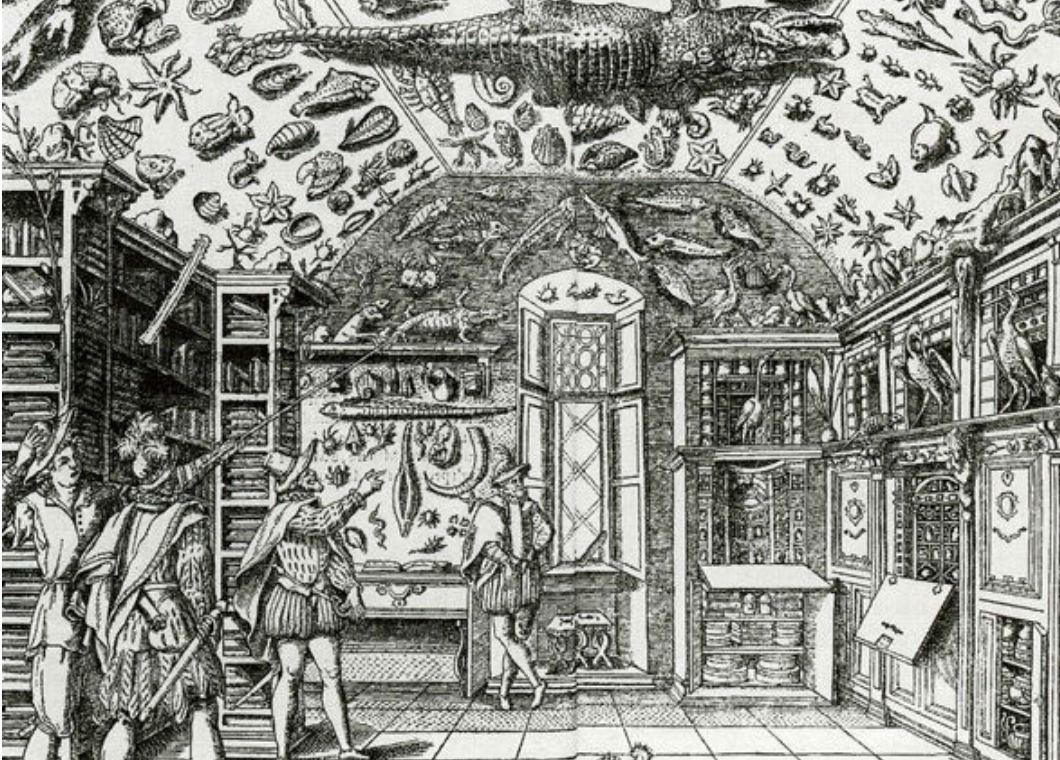

近代的な美術館の萌芽は、ルネサンス以降に現れる。すなわち、古代美術への関心が高まり、王侯貴族たちが美術品を収集し始めたのがそのルーツである。初めにコレクションありき、なのだ。もっとも当時のコレクションは美術品だけでなく、貨幣、武具、遺跡の断片、鉱石、動植物の剥製など珍しいものならなんでも集め、ヴンダーカマー(驚異の部屋)として陳列していたという。

-

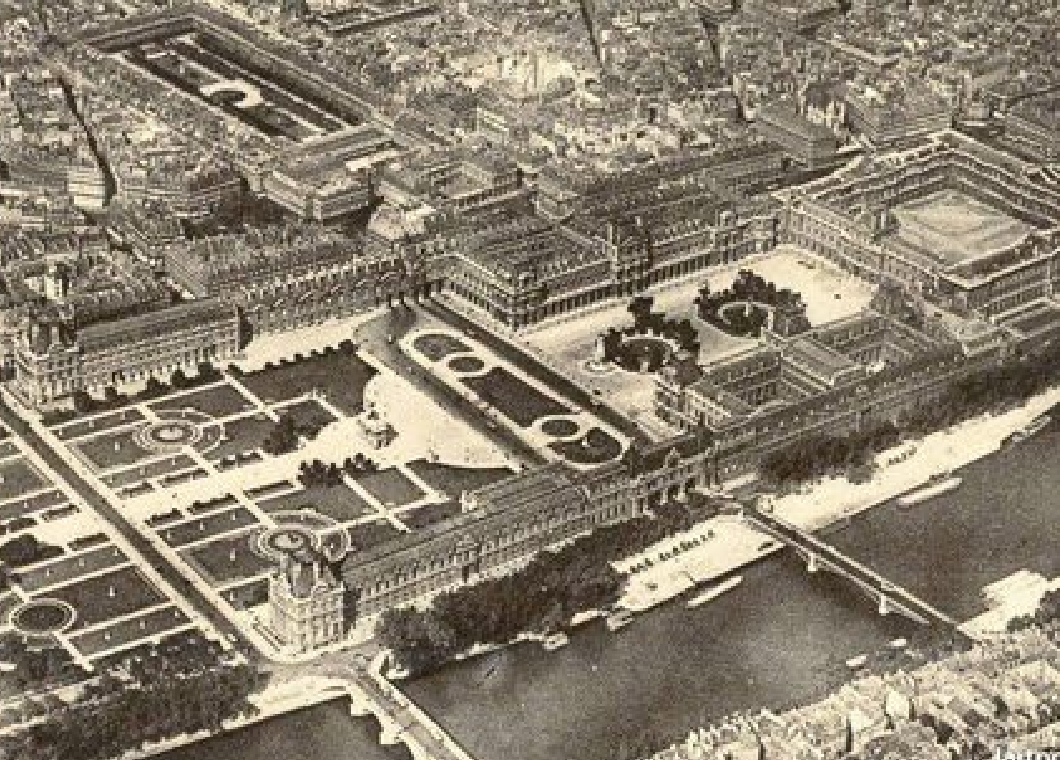

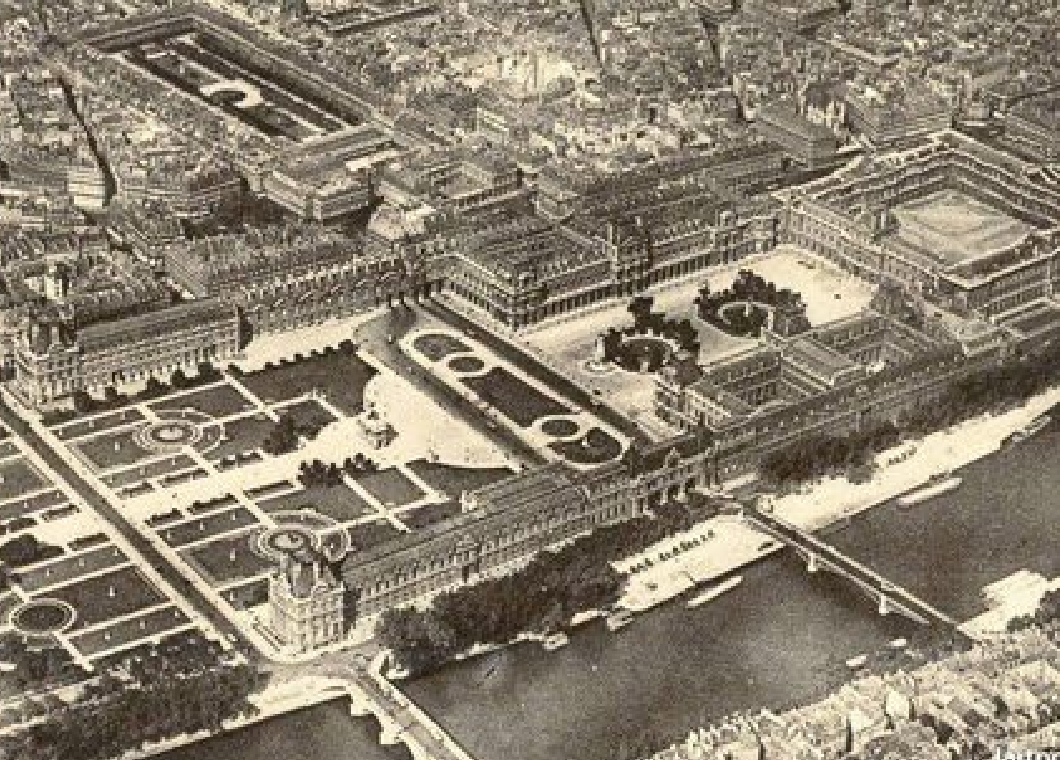

だがそれは、あくまで王侯貴族の個人的な所有物であって美術館とはいえない。コレクションが美術館になるためには、一般市民に公開されなければならない。この一般公開の原則を促したのが、18世紀の啓蒙思想とそれに続く市民革命だった。こうして18世紀末からルーヴル美術館、プラド美術館、エルミタージュ美術館といった名コレクションを誇る大美術館が次々と開館していくことになる。雑多な展示品も、歴史や社会科学の発展とともに次第に体系化され、時代別、地域別、ジャンル別に分類・整理されていった。

-

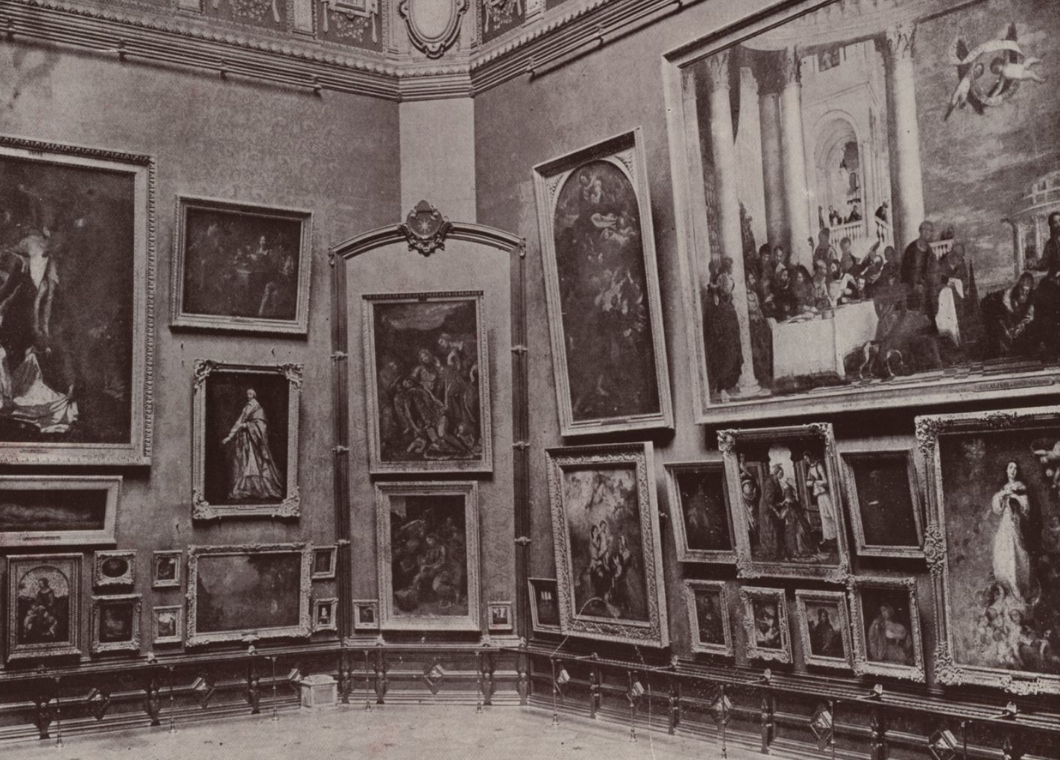

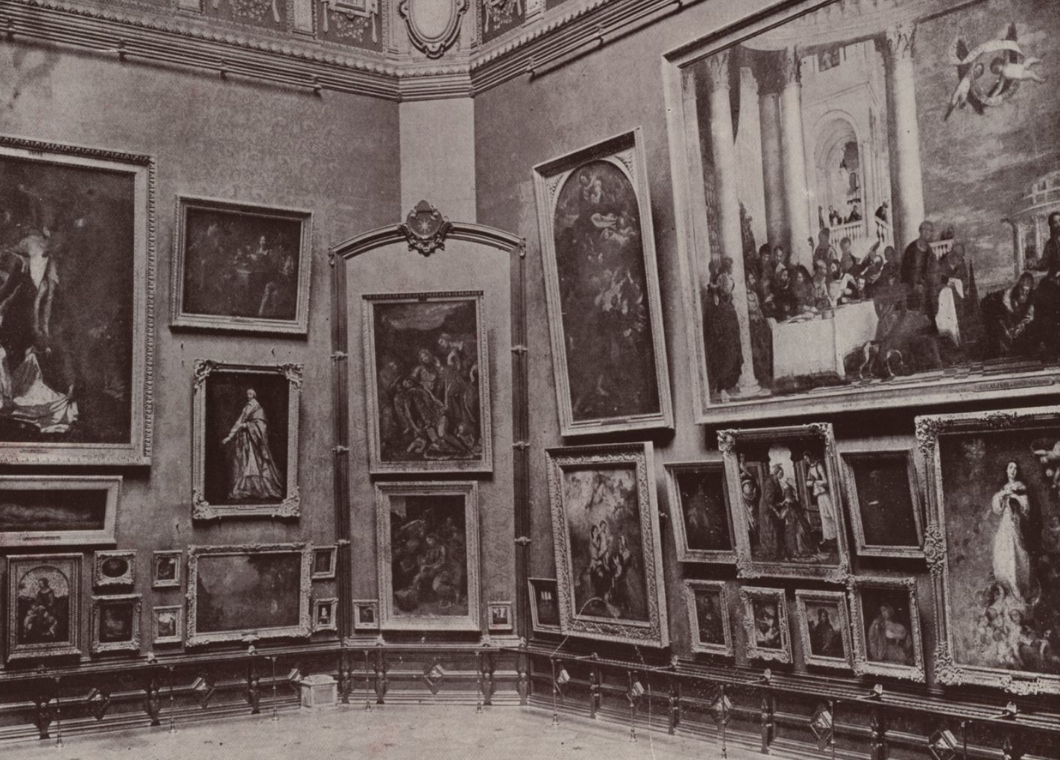

これらの美術館は、王侯貴族の宮殿をそのまま再利用したものが多く、また展示も、すでに価値の定まった古典美術の常設が中心だった。まさに「美術博物館」と呼ぶにふさわしい。建築家の磯崎新はこれを「第1世代の美術館」と位置づけたが、20世紀に入ると「第2世代」ともいうべき、印象派以降の同時代美術を扱う近代美術館が登場する。近代美術館の特徴は、いかなる作品も同じ条件で展示できる均質な空間「ホワイト・キューブ」を基本とし、常設コレクションだけでなく企画展示にも力を入れることだろう。その代表的な例が、ニューヨークの近代美術館(MOMA)、ホイットニー美術館、パリのポンピドゥー・センターなどである。

-

展覧会が開かれるためには(美術館もそうだが)、作品が持ち運び可能でなければならない。ラスコーの洞窟画に始まり、モザイクやフレスコによる壁画、浮き彫りなど、ルネサンス以前の美術はほとんど建造物と一体化しており(第1世代の美術館のコレクションの多くは、それらを元の場所から引き剥がしたものだ)、また画家や彫刻家も、注文があればその地に赴いて制作する無名の職人だった。したがって、ルネサンスの時代まで展覧会という形式はありえなかった。

-

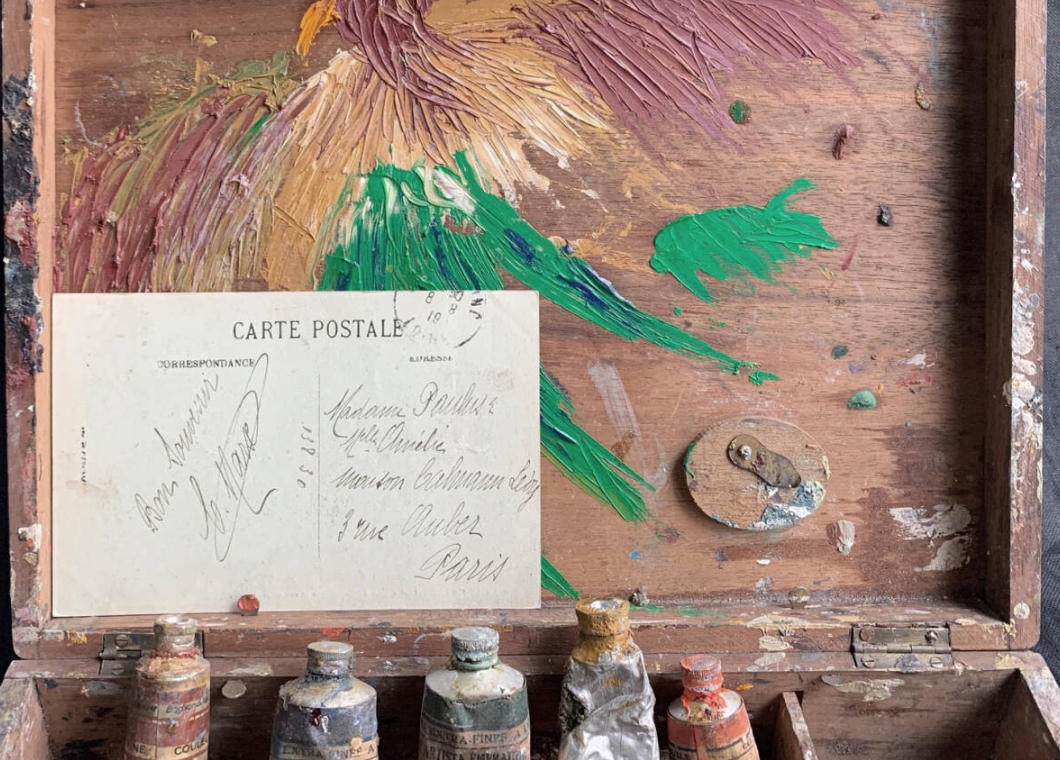

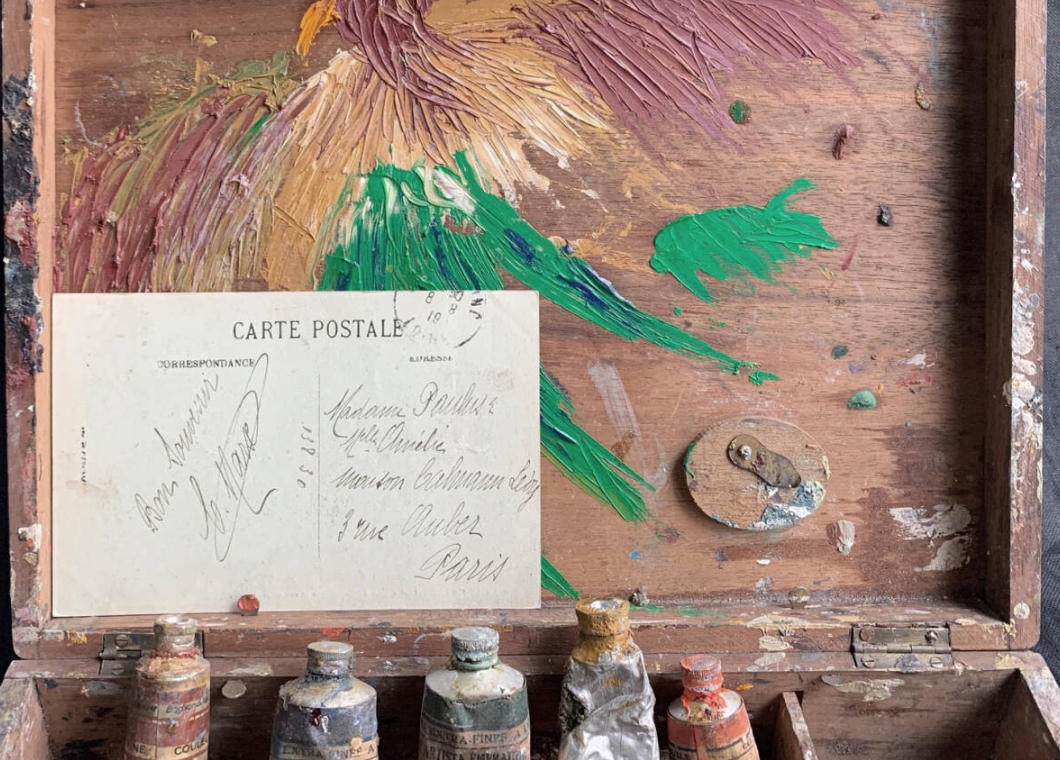

ところが、14世紀に油絵が発明され作品が持ち運べるようになると、その場に出向いて制作する注文生産だけでなく、あらかじめ売れることを見込んで描く商品生産が始まる。特にそれが盛んだったのがオランダであり、そこから画商という仲買人も生まれた。こうして17世紀頃には、商品としての作品が市や街頭に並べられるようになった。それを展覧会とは呼べないにしても、少なくともその発端には、自分の名と作品を売りたいという芸術家の社会的・経済的理由があったことは間違いない。

-

同じく17世紀のフランスでは、アカデミーの会員によるグループ展が始まり、18世紀にはルーヴル宮殿のサロン・カレ(方形の間)を展覧会場とするようになった。ここから広く公式の展覧会のことを「サロン」と呼ぶようになる。18世紀末の革命後には、アカデミー会員以外にも門戸が開かれ、審査制が導入される。いわば公募展のはしりだが、審査員の大半はアカデミーの会員に限られており、それが保守的な芸術家と革新的な芸術家の対立を深める引き金になった。それを象徴する事件が、1863年の「落選展」である。

-

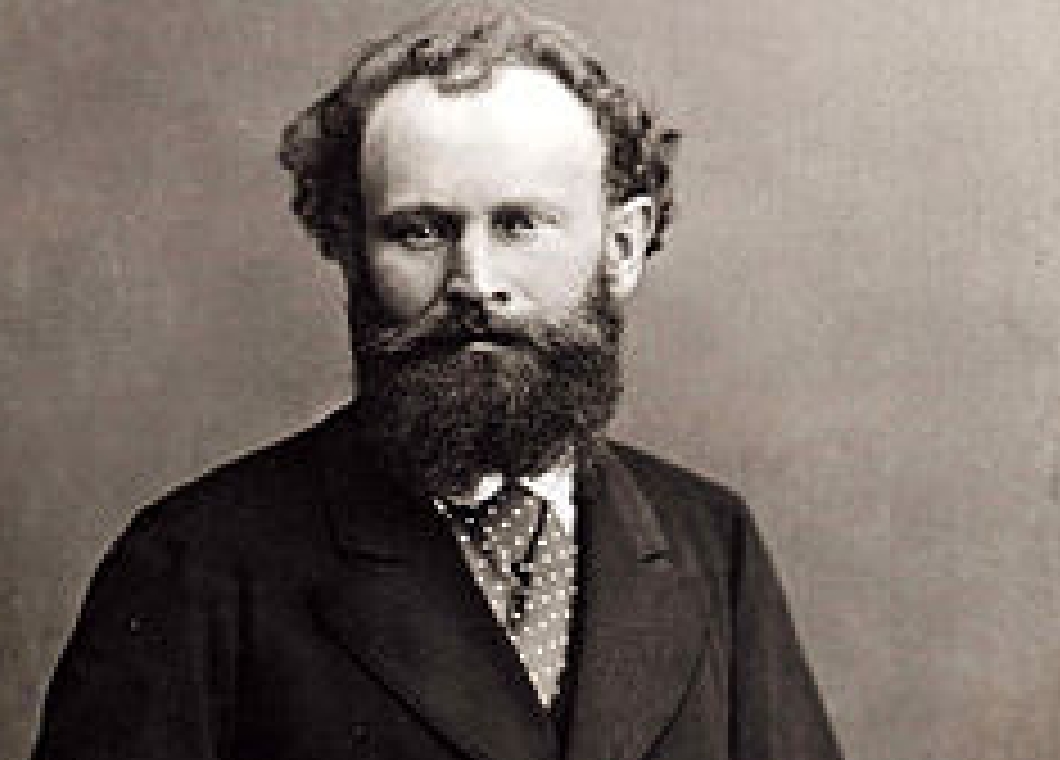

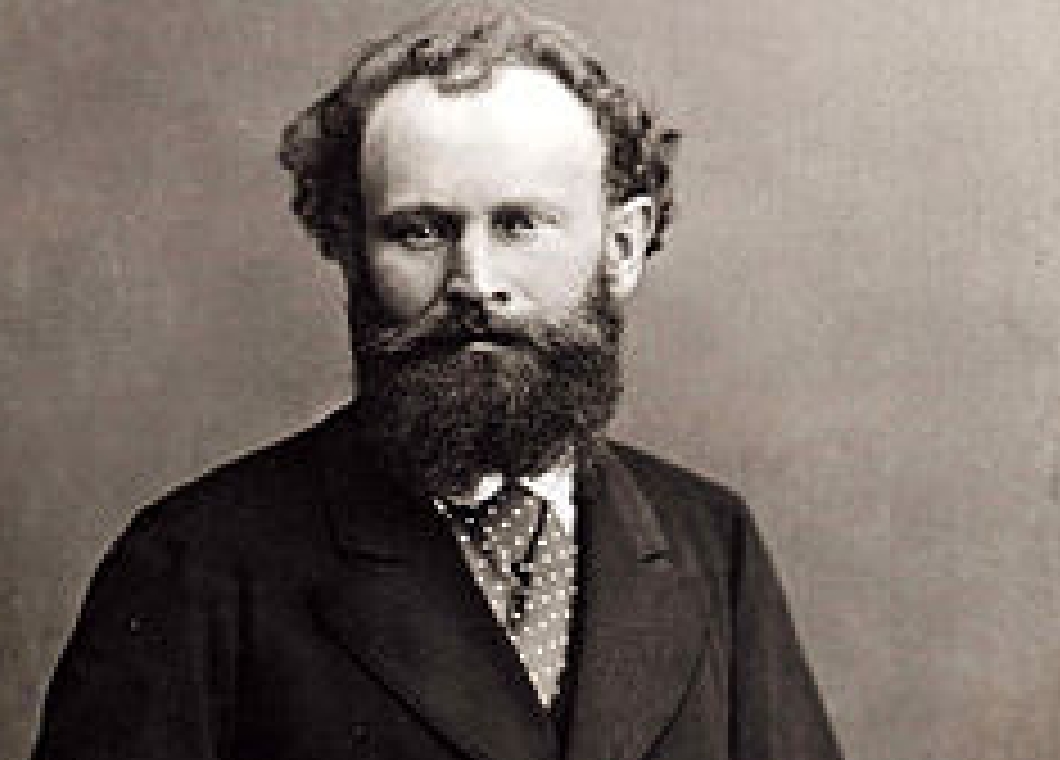

その年のサロンはいつになく審査が厳しく、落とされた画家たちから不満の声が挙がっていた。それを聞きつけた皇帝ナポレオン3世は、落選した作品ばかりを集めて展覧会の開催を命じ、一般の人々に判断をゆだねる。そこに出品されたマネの『草上の昼餐』は、アカデミックなサロン絵画に見慣れた人々の間にスキャンダルを巻き起こした。結局、今では、マネのほうが歴史に燦然と輝き、サロンの画家たちは「ポンピエ」(陳腐な画家)として忘れられているのである。

-

それに先立つ1855年には、クールベが、パリ万博に出品を拒否された作品による個展を万博会場の向かい側の建物で開き、1874年からモネやルノワールら印象派によるグループ展が、1884年にはスーラらによる無審査・自由出品制の「アンデパンダン展」が始まった。いずれもサロンやアカデミックな美術に対抗する目的で組織された展覧会であることに留意したい。

-

こうして19世紀後半には、革新的かつ確信的な芸術家たちがサロンを反面教師として自主的に展覧会を企画し、近代美術の歴史に名を刻んでいくことになる。付け加えれば、それ以降の前衛たちはサロンだけでなく、美術館を含めた保守的な旧体制に異議申し立てを行うことで、20世紀美術推進の原動力とした。つまり、前衛たちは美術館をはみ出す作品をつくることで芸術概念を拡大し、美術館はそれを取り込もうとして第2、第3世代の美術館を生み出していった。

-

-

美術館とは英語でいえばMuseum of Art、またはArt Museum。直訳すれば「美術博物館」となる。 この「ミュージアム」の語源が、ギリシャ・ローマ神話の学芸を司る女神ミューズ(ムーサイ)に 由来し、その最初の例が、紀元前3世紀アレクサンドリアに建てられたムーセイオンであることは、 美術館関係者ならご存じだろう。しかしながらこのムーセイオンは、現在の美術館や博物館とは趣を 異にしており、巨大な図書館を備えた、今でいう国際的な学術研究センターのようなものだった。

-

近代的な美術館の萌芽は、ルネサンス以降に現れる。すなわち、古代美術への関心が高まり、王侯貴族たちが美術品を収集し始めたのがそのルーツである。初めにコレクションありき、なのだ。もっとも当時のコレクションは美術品だけでなく、貨幣、武具、遺跡の断片、鉱石、動植物の剥製など珍しいものならなんでも集め、ヴンダーカマー(驚異の部屋)として陳列していたという。

-

だがそれは、あくまで王侯貴族の個人的な所有物であって美術館とはいえない。コレクションが美術館になるためには、一般市民に公開されなければならない。この一般公開の原則を促したのが、18世紀の啓蒙思想とそれに続く市民革命だった。こうして18世紀末からルーヴル美術館、プラド美術館、エルミタージュ美術館といった名コレクションを誇る大美術館が次々と開館していくことになる。雑多な展示品も、歴史や社会科学の発展とともに次第に体系化され、時代別、地域別、ジャンル別に分類・整理されていった。

-

これらの美術館は、王侯貴族の宮殿をそのまま再利用したものが多く、また展示も、すでに価値の定まった古典美術の常設が中心だった。まさに「美術博物館」と呼ぶにふさわしい。建築家の磯崎新はこれを「第1世代の美術館」と位置づけたが、20世紀に入ると「第2世代」ともいうべき、印象派以降の同時代美術を扱う近代美術館が登場する。近代美術館の特徴は、いかなる作品も同じ条件で展示できる均質な空間「ホワイト・キューブ」を基本とし、常設コレクションだけでなく企画展示にも力を入れることだろう。その代表的な例が、ニューヨークの近代美術館(MOMA)、ホイットニー美術館、パリのポンピドゥー・センターなどである。

-

展覧会が開かれるためには(美術館もそうだが)、作品が持ち運び可能でなければならない。ラスコーの洞窟画に始まり、モザイクやフレスコによる壁画、浮き彫りなど、ルネサンス以前の美術はほとんど建造物と一体化しており(第1世代の美術館のコレクションの多くは、それらを元の場所から引き剥がしたものだ)、また画家や彫刻家も、注文があればその地に赴いて制作する無名の職人だった。したがって、ルネサンスの時代まで展覧会という形式はありえなかった。

-

ところが、14世紀に油絵が発明され作品が持ち運べるようになると、その場に出向いて制作する注文生産だけでなく、あらかじめ売れることを見込んで描く商品生産が始まる。特にそれが盛んだったのがオランダであり、そこから画商という仲買人も生まれた。こうして17世紀頃には、商品としての作品が市や街頭に並べられるようになった。それを展覧会とは呼べないにしても、少なくともその発端には、自分の名と作品を売りたいという芸術家の社会的・経済的理由があったことは間違いない。

-

同じく17世紀のフランスでは、アカデミーの会員によるグループ展が始まり、18世紀にはルーヴル宮殿のサロン・カレ(方形の間)を展覧会場とするようになった。ここから広く公式の展覧会のことを「サロン」と呼ぶようになる。18世紀末の革命後には、アカデミー会員以外にも門戸が開かれ、審査制が導入される。いわば公募展のはしりだが、審査員の大半はアカデミーの会員に限られており、それが保守的な芸術家と革新的な芸術家の対立を深める引き金になった。それを象徴する事件が、1863年の「落選展」である。

-

その年のサロンはいつになく審査が厳しく、落とされた画家たちから不満の声が挙がっていた。それを聞きつけた皇帝ナポレオン3世は、落選した作品ばかりを集めて展覧会の開催を命じ、一般の人々に判断をゆだねる。そこに出品されたマネの『草上の昼餐』は、アカデミックなサロン絵画に見慣れた人々の間にスキャンダルを巻き起こした。結局、今では、マネのほうが歴史に燦然と輝き、サロンの画家たちは「ポンピエ」(陳腐な画家)として忘れられているのである。

-

それに先立つ1855年には、クールベが、パリ万博に出品を拒否された作品による個展を万博会場の向かい側の建物で開き、1874年からモネやルノワールら印象派によるグループ展が、1884年にはスーラらによる無審査・自由出品制の「アンデパンダン展」が始まった。いずれもサロンやアカデミックな美術に対抗する目的で組織された展覧会であることに留意したい。

-

こうして19世紀後半には、革新的かつ確信的な芸術家たちがサロンを反面教師として自主的に展覧会を企画し、近代美術の歴史に名を刻んでいくことになる。付け加えれば、それ以降の前衛たちはサロンだけでなく、美術館を含めた保守的な旧体制に異議申し立てを行うことで、20世紀美術推進の原動力とした。つまり、前衛たちは美術館をはみ出す作品をつくることで芸術概念を拡大し、美術館はそれを取り込もうとして第2、第3世代の美術館を生み出していった。

東北のPICK UP!展覧会

-

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

2024.9.1(日)青森県弘前市 -

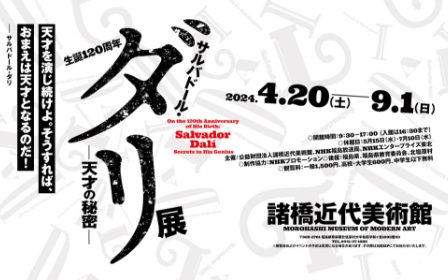

生誕120周年 サルバドール・ダリー天才の秘密ー諸橋近代美術館2024.4.20(土)〜

生誕120周年 サルバドール・ダリー天才の秘密ー諸橋近代美術館2024.4.20(土)〜

2024.9.1(日)福島県耶麻郡 -

和食 ~日本の自然、人々の知恵~東北歴史博物館2024.7.6(土)〜

和食 ~日本の自然、人々の知恵~東北歴史博物館2024.7.6(土)〜

2024.9.23(日)宮城県多賀城市 -

鴻池朋子展 メディシン・インフラ青森県立美術館とその周辺野外、国立療養所松丘保養園 社会交流会館2024.4.6(土)〜

鴻池朋子展 メディシン・インフラ青森県立美術館とその周辺野外、国立療養所松丘保養園 社会交流会館2024.4.6(土)〜

2024.9.1(日)青森県弘前市 -

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

2024.9.1(日)青森県弘前市 -

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

2024.9.1(日)青森県弘前市 -

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

2024.9.1(日)青森県弘前市 -

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

蜷川実花展 with EiM: 儚(はかな)くも煌(きら)めく境界弘前れんが倉庫美術館2024.4.6(土)〜

2024.9.1(日)青森県弘前市

美術館RANKING博物館

今月のBEST 2

諸橋近代美術館お城のような建築も魅力。

圧巻のダリコレクション。